圆桌精选之三:人工智能机器人会取代心理咨询师吗?

2019年7月5日-7日,第六届注册系统大会(即“中国心理学会临床心理学注册工作委员会第六届大会暨中国心理学会临床与咨询心理学专业委员会2019年学术会议”)将在湖北武汉东湖国际会议中心举行。

为了更好的服务于大众心理健康,传播专业的心理咨询与治疗知识,大会与【知乎】平台进行合作,举行以“叩问心理咨询”为主题的知乎圆桌活动。本次活动邀请到 11 位专家学者作为圆桌嘉宾,与知友共同围绕心理咨询行业多个主题展开探讨。同时,注册系统公众号将对这些内容进行持续分享,欢迎大家文末留言,分享观点。

霍金一直对人工智能的发展忧心忡忡,担心人类最后被其取代。

李开复则认为是爱定义了人性,而人工智能没有爱的能力。

我的观点是……我们需要做个研究。

事实上已经有一些关于人和人工智能机器人关系的研究:

(1)人在某种程度上会把AI机器人作为人一样对待。例如,认为机器人应该为自己的错误负责 (Kahn, Kanda, Ishiguro, Gill et al., 2012),也应该得到人的公平对待 (Kahn, Kanda, Ishiguro, Freier et al., 2012)。

(2)人对待AI机器人和对待人也存在一些差异。例如,当认为搭档是AI时,被试以“赢得游戏”而非“队友生存”为首要策略 (Ong, McGee, & Chuah, 2012)。

(3)Nomile (2014) 在《Science》上明确提出人可以与AI机器人建立情感联结,形成类似人与人的关系。例如,老人会给机器人办欢送会、去实验室探望机器人,儿童会把机器人看作自己的朋友 (Melson, Kahn, Beck, & Friedman, 2009)。

与此同时,人们尝试用程序取代咨询师的努力从未停止。早在1966年,就有了基于人本主义的聊天机器人ELIZA(伊莱扎,见图1),近两年又有了基于认知行为疗法的机器人Woebot(见图2)。目前,大多人对将社交机器人应用于心理咨询领域持积极态度,把它们看作有效的工具 (Costescu & David, 2014)。Fitzpatrick等人 (2017) 的研究表明聊天机器人Woebot可以有效减少参与者的抑郁症状。

图1 聊天机器人Eliza (基于个人中心疗法,1966)

图2 聊天机器人Woebot (基于认知疗法,2017)

然而,这些研究仍然无法回答人工智能有一天是否会取代人或咨询师这样的终极问题。

如果人工智能发展到像人一样的水平,当事人会如何感知和对待人工智能咨询师呢?相对于人类咨询师,人工智能的咨询过程和效果会有何差异呢?为了探索这些问题,我们进行了一系列的研究。

我们将招募来的当事人随机分为两组,进行基于文本的心理咨询。一组接受人类咨询师咨询,一组接受“AI”咨询,然后比较两组的咨询过程和效果。研究中的“AI”咨询师也是人,只不过我们让当事人相信他们的咨询师是“AI”而已。这样就可以研究当AI发展到和人一样时会发生什么了。

研究结果发现,两组的咨询效果一样好,而且当事人体验到的与咨询师的亲密度、咨询关系、会谈的流畅性和深度上也没有显著差异。研究团队进一步对咨询的文本分析发现,“AI”组的当事人会使用更多的简单句,可能是怕“AI”咨询师听不懂。后续的访谈发现,“AI”组的当事人确信自己的咨询师是AI,同时对今后与AI相处以及AI的应用表现出矛盾的情绪。一方面他们认为AI能帮助到自己,另一方面在情感上却不愿意承认这一点(史梦璐, 2018)。

为何人们对AI的态度会如此矛盾呢?

于是我们基于Gray等人 (2007) 在《Science》上提出的心智感知理论研究了人对与人工智能机器人互动的态度。

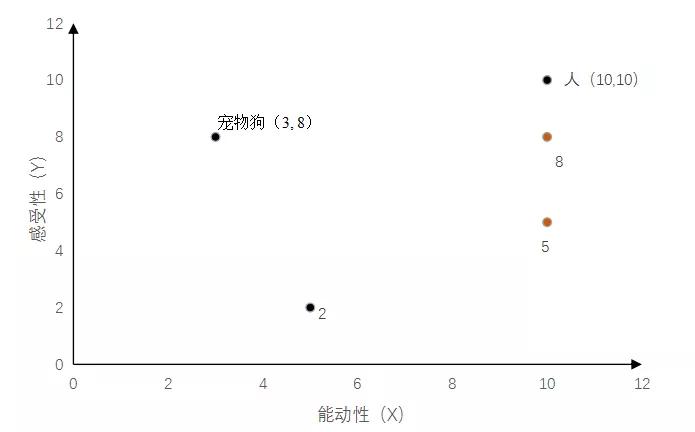

心智感知(mind perception)是指个体对其它实体所具心理能力的感知,包括能动性(agency)和感受性(experience)两个维度。能动性是指“行动的能力”,感受性是指“感觉”和“知觉”的能力。

我们的研究发现,相较于对AI了解一般或者是完全不了解的人来说,非常了解AI的人对AI的互动态度会更积极。

我们还发现被试认为将来的人工智能在能动性上是能够与人类媲美的,但是他们希望人工智能在感受性上要比人低很多(见图3)(吴艳, 2019)。

这也许就是人们对待AI矛盾情感的原因。

图3 心智感知二维坐标图(Mo)

李开复预言在未来的15年AI会彻底改变我们的生活,而人类自身的进化确是一个缓慢的过程。

当AI可以做得和人一样好的时候,人们能否接受AI心理咨询师将不是个技术问题,而是个情感问题!

史梦璐. (2018). 当事人对AI心理咨询的知觉和体验研究。(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉. 吴艳. (2019). 个体对人工智能机器人的互动态度:基于心智感知理论。(本科学位论文). 华中师范大学, 武汉.

注: 文章已被注册系统工作委员会和知乎联合主办的《叩问心理咨询》圆桌收录,文章首发于知乎。

朱旭

华中师范大学心理学院研究生导师、临床与咨询心理学方向博士,注册心理师,2017-2018年为美国马里兰大学帕克分校访问学者,中国心理学会临床与咨询心理学专业委员会秘书长。主要研究方向为心理咨询与治疗的过程与效果研究。代表性的研究成果为关于工作同盟的系列研究,其中《心理咨询中工作同盟的系列研究》获第九届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖。

中国心理学会临床心理学注册工作委员会第六届大会将于7月5日-7日在武汉东湖国际会议中心隆重召开,欢迎报名!